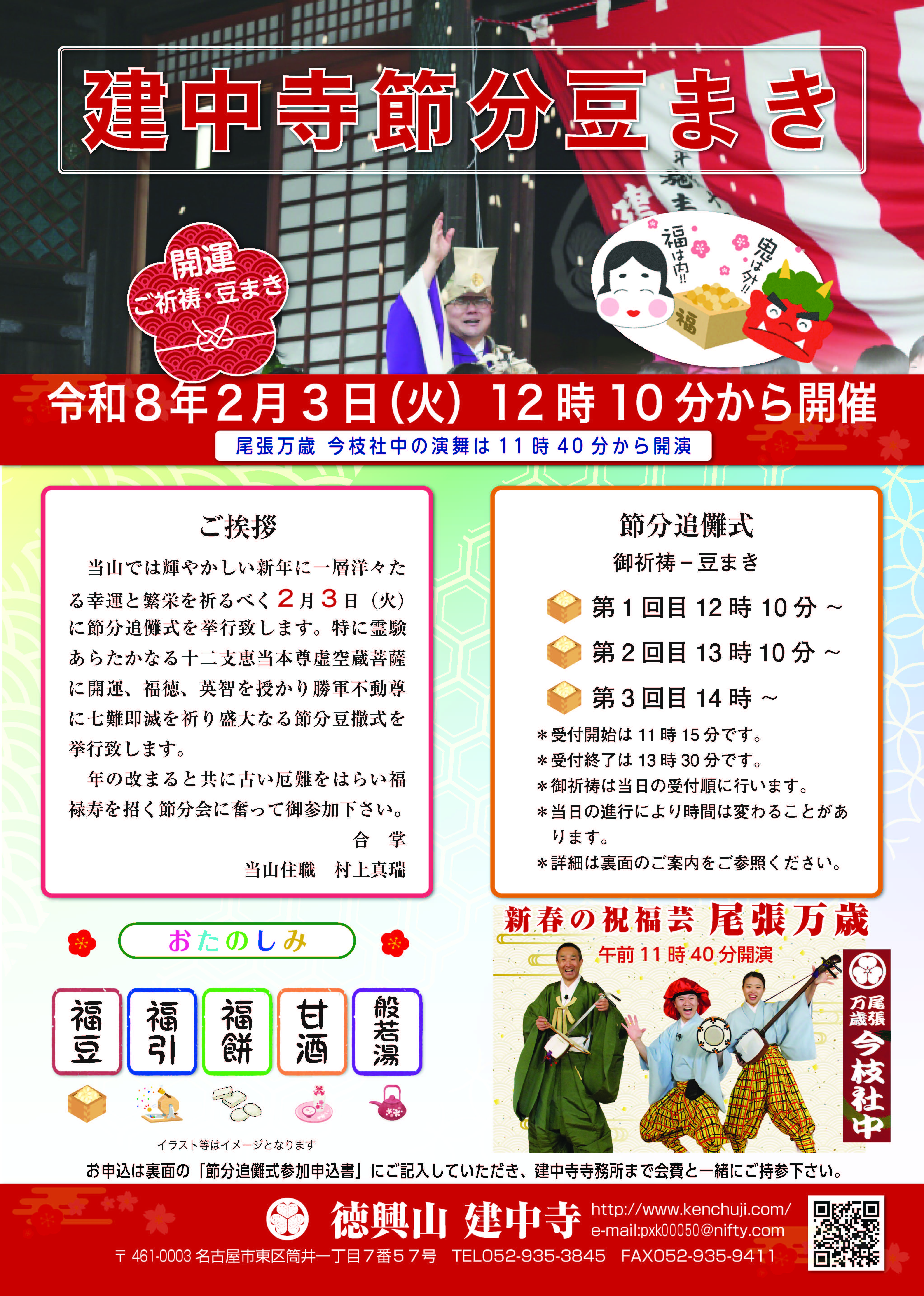

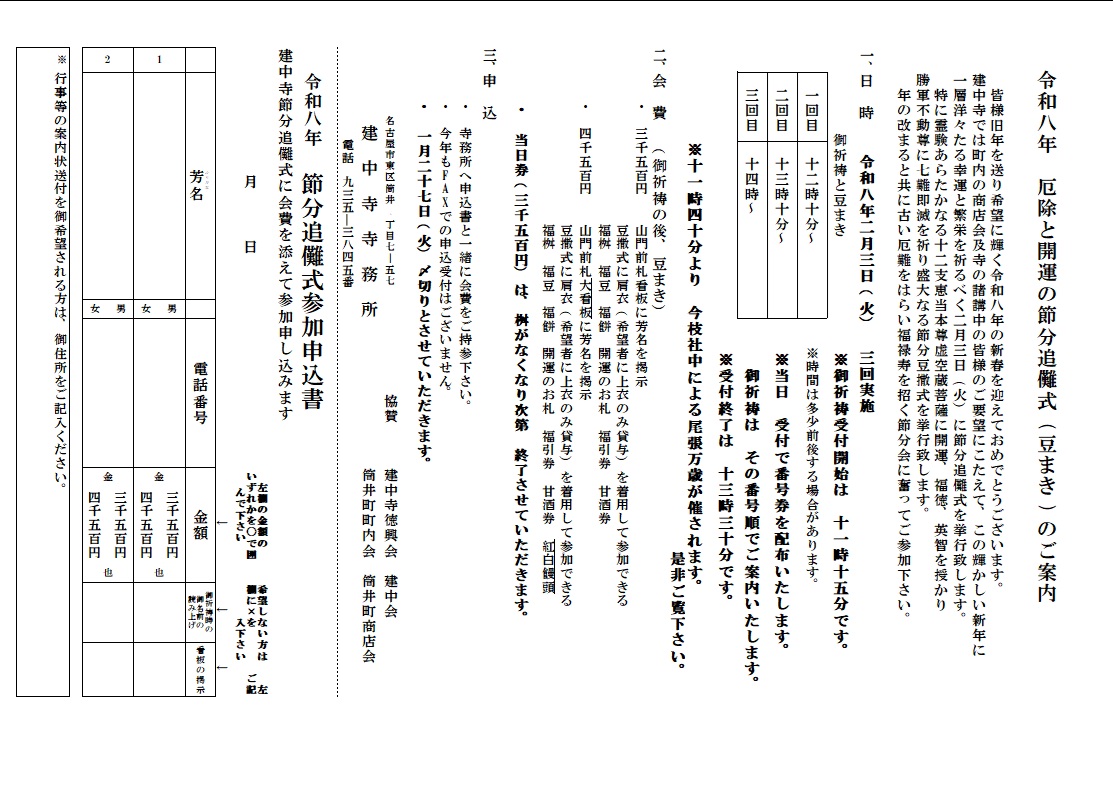

令和八年節分・豆まきのご案内

厄除と開運の節分追儺式(豆まき)の参加申込書、こちらより画像を右クリック後、保存して印刷をお願いいたします。

令和七年 大蔵会御案内

講演会 令和7年10月23日 10時から

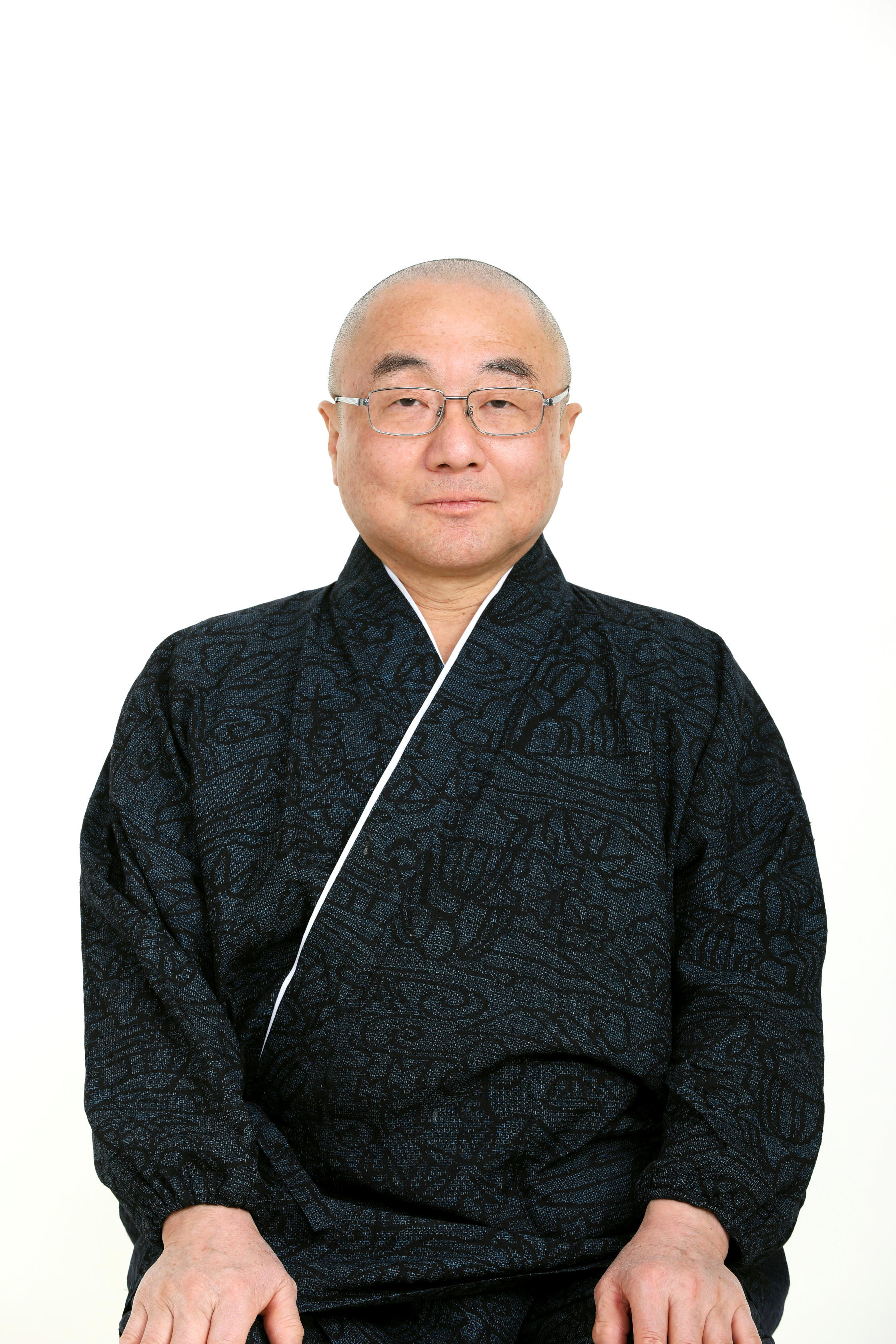

建中寺本堂 講師 住職

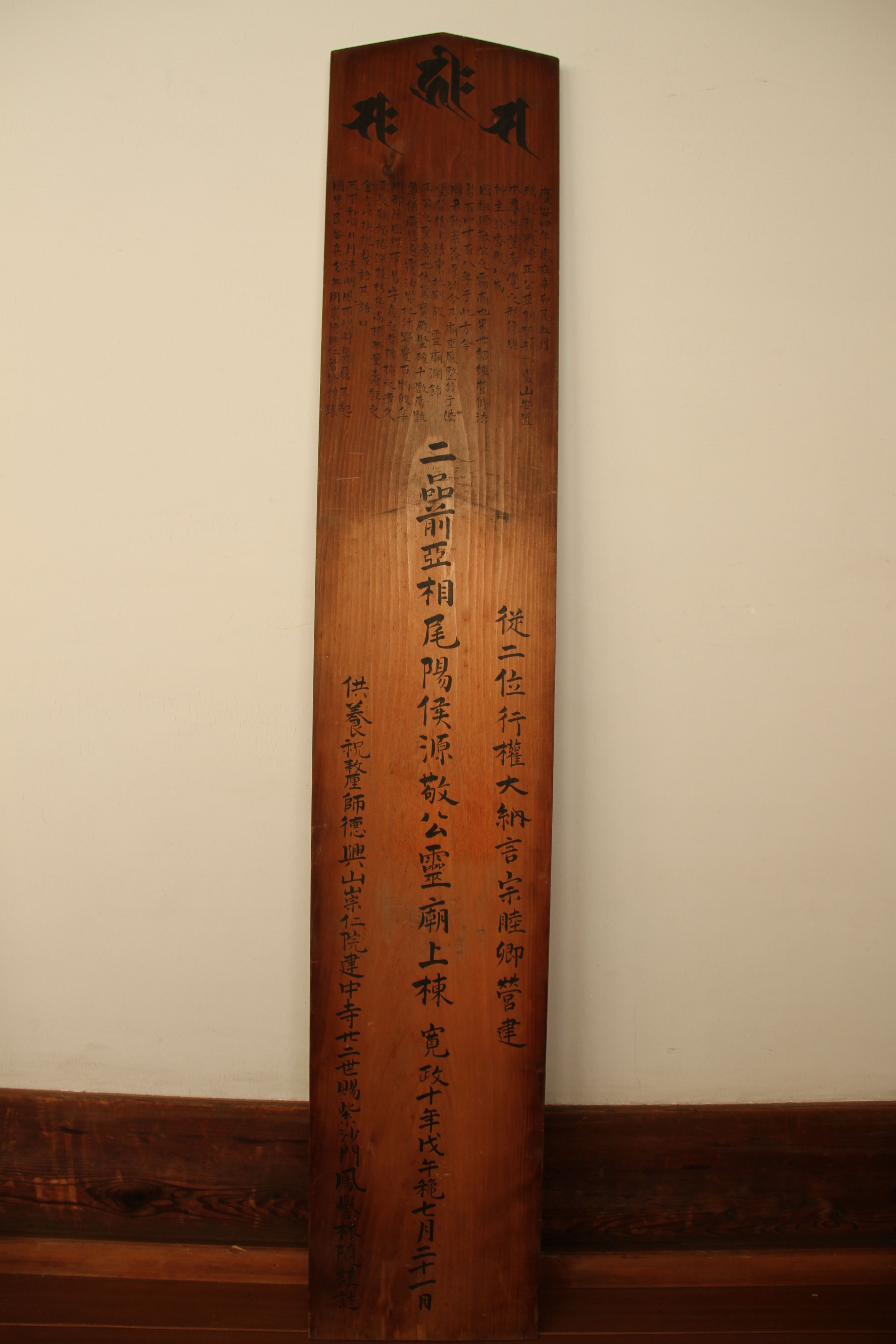

演題「建中寺本堂・御霊屋創建時棟札の読解」

建中寺では毎年経蔵に収蔵されている黄檗版大蔵経を本堂に出して虫干しをした上ご供養いたし、講演会も開催いたしております。

聴講無料です。

今年は、「建中寺本堂・御霊屋創建時棟札の読解」と題して、

住職自ら今回 国の重要文化財に指定された、本堂と御霊屋の棟札を解読して皆様に解説いたしたいと思います。

難解な文章も 多々出てきていますので、苦労して読みました。

詳しく解説いたしますので、たくさんの方々の御来山をお待ち致しております。

また、今年は、建中寺に伝わる大蔵経の手渡しによる経蔵への収納についても従来通り行います。

是非ご参加いただきご法縁を結んでいただきたいと思います。

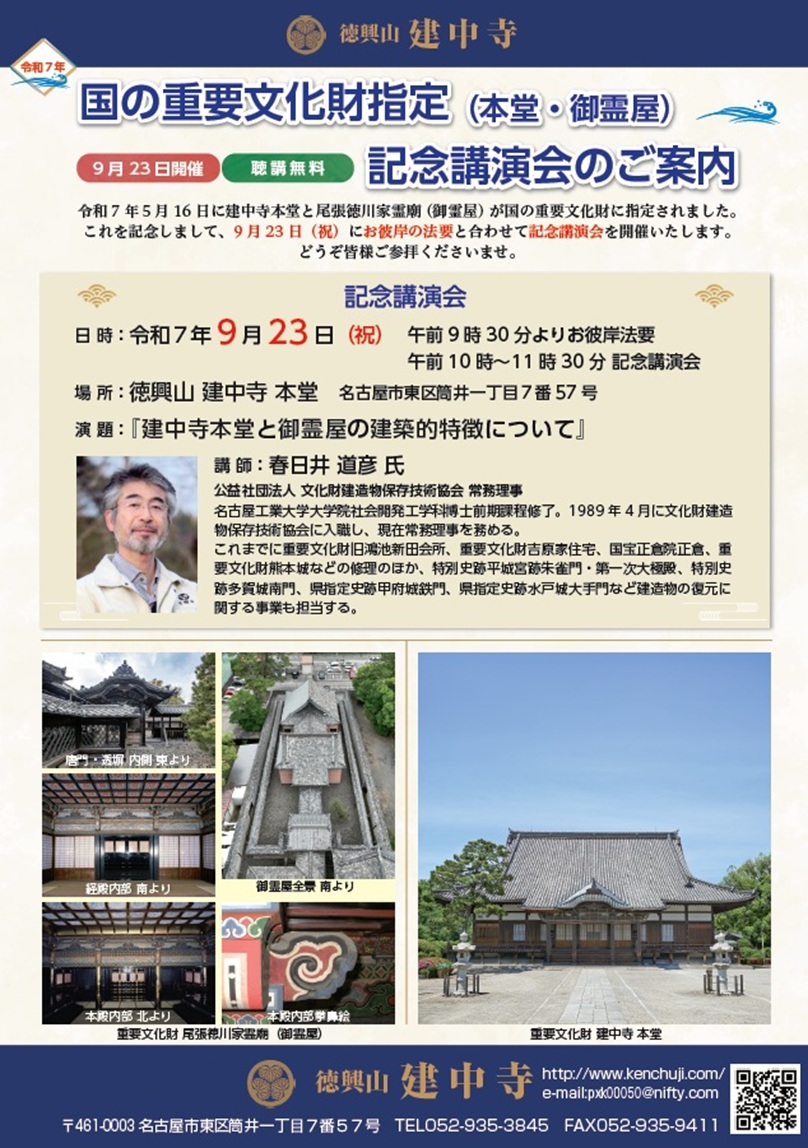

令和七年9月23日(祝)開催 お彼岸の法要のお知らせ

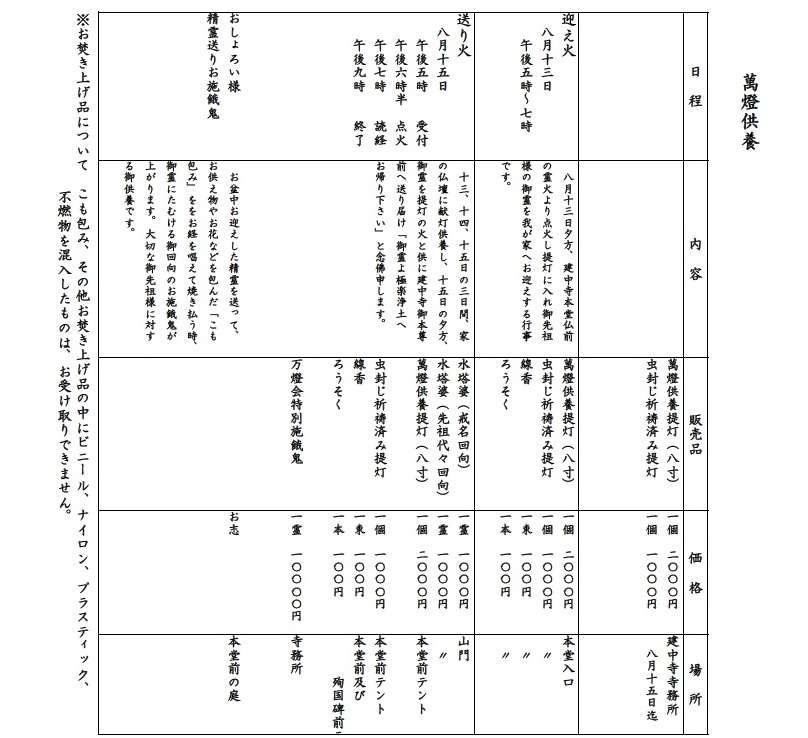

令和七年 万燈会法要御案内

令和七年5月16日17時記者発表 建中寺の本堂・徳川家御霊屋が 国の重要文化財に指定されました

令和七年5月16日17時記者発表 建中寺の本堂・徳川家御霊屋が 国の重要文化財に指定されました

【近況報告】【建築物 文化財】のページに、詳細を載せておりますので、是非ご覧ください。

本堂 正面 南より

慶安五(1652)年2月に大殿で落慶。

天明五(1785)年の大火で焼失。

同六年に再建された、当時は源敬公の御霊屋として位置付けられていた。

棟札に「ニ品前亜相尾陽候源敬公霊廟上棟」天明六丙午穐八月十九日

建中寺自体が霊廟で、本堂が藩祖敬公霊廟であり、尾張徳川家が創建・再建したのが伺われる。

名古屋市指定有形文化財 本 堂

全景 北側中学校屋上より 御霊屋・本堂

現在の御霊屋は、寛政十年の建立になる。

近年、本殿の小屋裏を改めて調査したところ、北面妻壁にて大小二枚の棟札が発見された。

ともに寛政十(1798)年の年記がある。

九代藩主宗睦公が、藩祖源敬公百五十年、二代瑞龍院百年の御忌に当り、二品前亜相尾陽候源敬公霊廟 寛政十年上棟

この時点では、徳川家御霊屋は、天明の大火後に、四新造として四廟を再建。

明治維新時に、神仏分離政策が行われた。四廟を処分したため、その中に祀られていた位牌が、この御霊屋に集められた。

本殿の上段両脇に須弥壇(位牌壇)を増設した。

仏式権現造 本殿・合間・経殿は、連結して一棟の建造物を構成する。経殿・合間・本殿の床は畳敷。

唐門と経殿は、縦布敷の石敷、現在は屋根をかける。

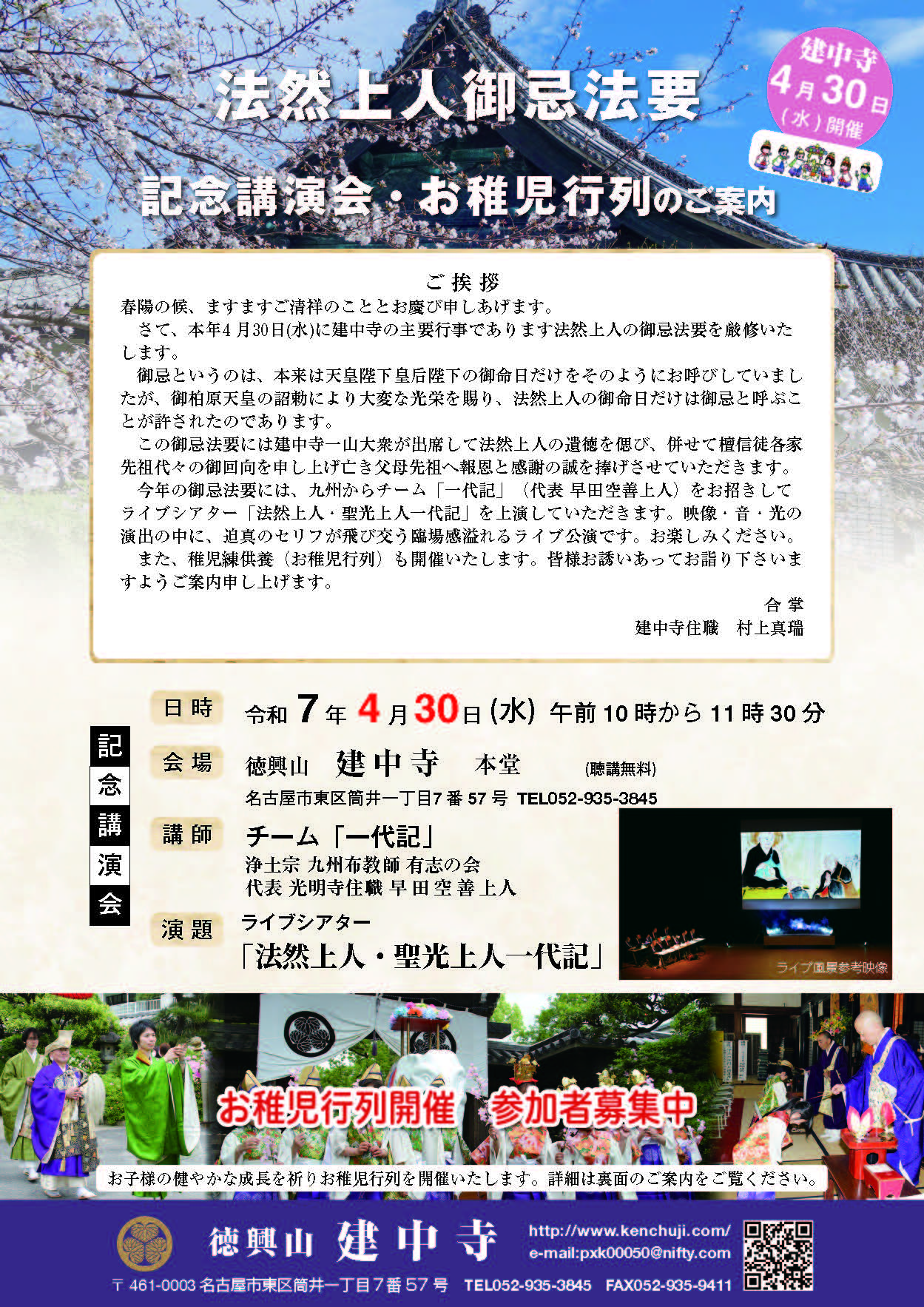

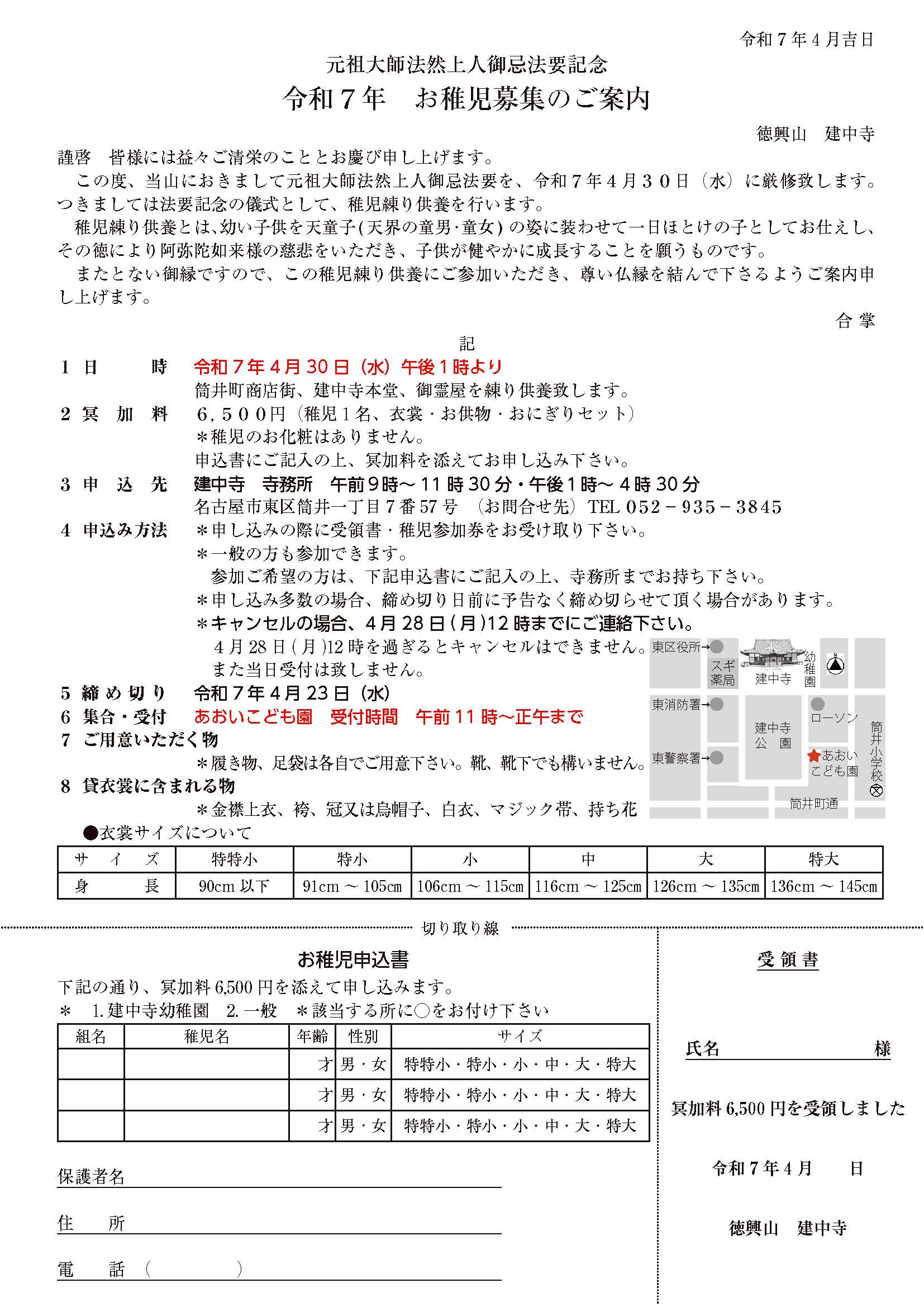

令和七年 法然上人御忌法要のご案内

建中寺の歴史概要

建中寺は慶安三年(1650)に逝去した初代尾張藩主義直公(家康の九番目の息子)の菩提を弔い、尾張徳川家先祖代々の菩提寺として、また尾張藩すべての人々の心のよりどころとするために、第二代尾張藩主徳川光友卿が、慶安四年(1651)境内地約五万坪(165,000㎡)の敷地に、本堂をはじめとして諸堂伽藍十棟を建立し、茨城県結城市弘経寺の成譽廓呑上人を招請して開山した。

天明五年(1785)大曽根の大火に際して、火のついた布団が本堂の屋根に巻き付き、総門、山門を残して灰燼に帰したが、天明七年(1787)に尾張藩と住職の努力によって創建当時のかたちに復興完成された。

開山廊呑上人は学徳一世に高く、御所参内して常紫衣の綸旨を排した。

江戸時代は無本寺(別格本山)として、塔頭寺院と末寺を有していた。

江戸時代の大政奉還によって尾張藩も廃藩置県により愛知県の一部となり、明治五年(1872)に寺格を無本寺から知恩院の末寺へと降格させて今日に至っている。

第二次大戦の名古屋空襲をまぬがれて堂塔伽藍は江戸時代の偉容を今に留めている。

多くの建物が、愛知県指定文化財、名古屋市指定文化財、文化登録文化財などの指定を受けている。

『釋淨土群疑論』及び浄土教関係佛教辞典

○『釋淨土群疑論』及び浄土教関係佛教辞典をご覧いただけます。

↓下の部分をクリックしてください。

| 釋淨土群疑論 寶永巻 |

リンク

建中寺幼稚園・あおいこども園のホームページです。

アドレスをクリックすると各ホームページに移動します。●をクリックすると、別窓で表示されます。

| 建中寺幼稚園 | http://www.kenchuji-Kindergarten.com/ | ● |

| あおいこども園 | http://www.aoi-hoikuen.com/ | ● |

更新情報・お知らせ

- 令和八年 厄除と開運の節分追儺式(豆撒き)のご案内

- 令和七年 大蔵会御案内

- 令和七年 万燈会法要御案内

- 令和七年 5月16日17時記者発表 建中寺の本堂・徳川家御霊屋が 国の重要文化財に指定されました